月刊 堂島だより

私たちの体には睡眠・覚醒のリズムをコントロールする「体内時計」のシステムが備わっています。

朝日を浴びることで、体内時計はリセットされますが冬の時期のように日照時間が短くなるとズレが生じて体内時計が乱れやすくなるといわれています。乱れて不調を起こさないために、体内時計についてご説明し元気でいられる過ごし方をご紹介いたします。

体内時計のメカニズム

- 朝日を浴びて「脳の体内時計」、朝食で「全身の体内時計」がリセットされます。

- メラトニンの分泌量が減り交感神経優位となって日中は活動的になります。

- 起床後14~16時間後にメラトニンの分泌が増え副交感神経優位になり入眠へ。

※できる限り不調を引き起こさないためにも、「体内時計」を意識して過ごしてみましょう。

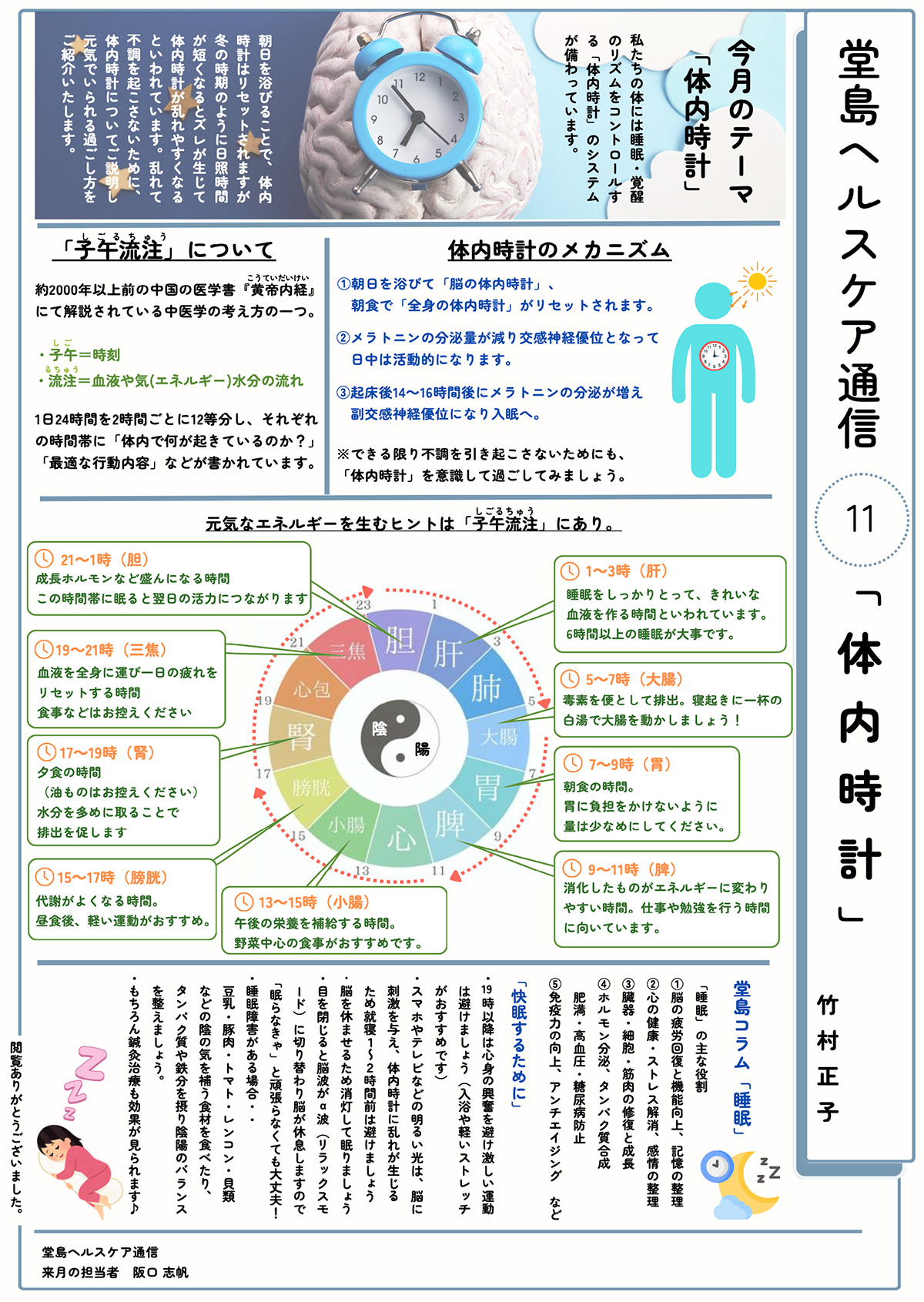

子午流注(しごるちゅう)について

約2000年以上前の中国の医学書『黄帝内経』にて解説されている中医学の考え方の一つ。

- 子午(しご)=時刻

- 流注(るちゅう)=血液や気(エネルギー)水分の流れ

1日24時間を2時間ごとに12等分し、それぞれの時間帯に「体内で何が起きているのか?」「最適な行動内容」などが書かれています。

元気なエネルギーを生むヒントは「子午流注(しごるちゅう)」にあり

堂島コラム「睡眠」

「睡眠」の主な役割

- 脳の疲労回復と機能向上、記憶の整理

- 心の健康・ストレス解消、感情の整理

- 臓器・細胞・筋肉の修復と成長

- ホルモン分泌、タンパク質合成、肥満・高血圧・糖尿病防止

- 免疫力の向上、アンチエイジング など

快眠するために

- 19時以降は心身の興奮を避け激しい運動は避けましょう(入浴や軽いストレッチがおすすめです)

- スマホやテレビなどの明るい光は、脳に刺激を与え、体内時計に乱れが生じるため就寝1〜2時間前は避けましょう

- 脳を休ませるため消灯して眠りましょう

- 目を閉じると脳波が波(リラックスモード)に切り替わり脳が休息しますので「眠らなきゃ」と頑張らなくても大丈夫!

- 睡眠障害がある場合…豆乳・豚肉・トマト・レンコン・貝類などの陰の気を補う食材を食べたり、タンパク質や鉄分を摂り陰陽のバランスを整えましょう。

- もちろん鍼灸治療も効果が見られます♪