月刊 堂島だより

むくみ、倦怠感、頭痛、食欲不振、関節痛、体調を崩しやすい梅雨の季節。

「長雨による湿気」が不調の原因になることが多く、外気の湿度と体内の体液の循環不足が原因と考えられています。

東洋医学では「湿邪」と呼び、湿邪が体内に多く入ると「気」の巡りが悪くなり、体液の循環が低下して水分が身体に留まり、その結果様々な不調を引き起こします。

7月は、台風や長雨での気圧や湿度などの気象の変化によって頭痛や関節痛、めまいなどの症状=「気象痛・天気痛」を起こしやすくなります。

耳の「内耳」を温めて、血流を良くすると症状が軽減するという研究結果もあり、事前に気圧や気象の状況を把握しておくと予防することもできます。

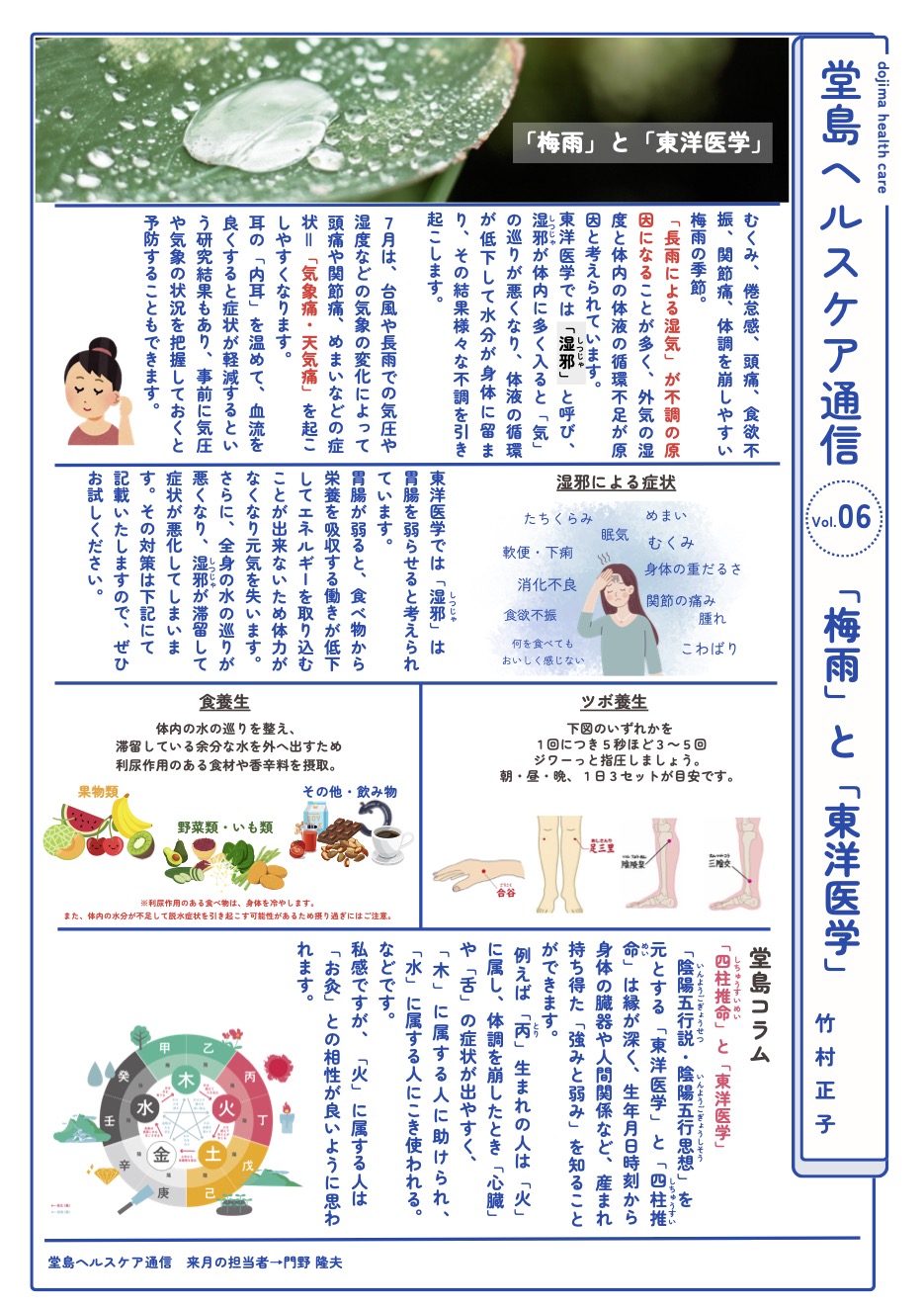

湿邪による症状

東洋医学では「湿邪」は胃腸を弱らせると考えられています。

胃腸が弱ると、食べ物から栄養を吸収する働きが低下してエネルギーを取り込むことが出来ないため体力がなくなり元気を失います。

さらに、全身の水の巡りが悪くなり、湿邪が滞留して症状が悪化してしまいます。その対策は下記にて記載いたしますので、ぜひお試しください。

ツボ養生

足の「陰陵泉」「三陰交」「豊隆」「足三里」、手の「合谷」のいずれかを、1回につき5秒ほど3~5回、ジワーっと指圧しましょう。朝・昼・晩、1日3セットが目安です。

※利尿作用のある食べ物は、身体を冷やします。また、体内の水分が不足して脱水症状を引き起こす可能性があるため摂り過ぎにはご注意。

食養生

体内の水の巡りを整えて、滞留している余分な水を外へ出すためには、、利尿作用のある食材や香辛料を摂って水分を体外へ出し、入浴や適度な運動で身体を温め、軽く汗をかいて気の巡りを良くして代謝を上げていきましょう。

堂島コラム

「四柱推命」と「東洋医学」

「陰陽五行説・陰陽五行思想」を元とする「東洋医学」と「四柱推命」は縁が深く、生年月日時刻から身体の臓器や人間関係など、産まれ持ち得た「強みと弱み」を知ることができます。

例えば、「丙」生まれの人は「火」に属し、体調を崩したとき「心臓」や「舌」の症状が出やすく、「木」に属する人に助けられ、「水」に属する人にこき使われる、などです。

私感ですが、「火」に属する人は「お灸」との相性が良いように思われます。